SCUOLA MEDIA “ MARIA

IMMACOLATA”

ISTITUTO S.AGNESE SARONNO

MARIO

RONCORONI

CLASSE 3A MEDIA

SEZIONE B

ANNO SCOLASTICO 2001/2002

L’energia è una grandezza fisica e viene definita come la capacità di un corpo di compiere un lavoro, ovvero di spostare un corpo. Infatti , con il termine lavoro non si indica un’attività generica bensì lo spostamento di un corpo da un punto ad un altro grazie a una forza ad esso applicata.

Il concetto di lavoro è ,

infatti legato al movimento: non c’è lavoro se non c’è spostamento. Per

misurare l’energia impiegata è necessario conoscere il lavoro compiuto.

Il lavoro è quindi dato dal

prodotto della forza impiegata per lo spostamento avvenuto nella direzione della

forza:

lavoro

= forza x

spostamento

La capacità di compiere

un lavoro corrisponde all’energia che il corpo stesso può sviluppare; tale

energia può essere di due tipi: potenziale e cinetica.

Il sasso tenuto in mano ad una

certa altezza dal suolo non compie nessun lavoro, ma se cadesse sull’estremità

di un’asse, sarebbe in grado di far saltare in aria il libro posto

sull’altra estremità.

Il sasso ha quindi in sé la

capacità di compiere un lavoro, cioè energia. Tale energia gli deriva dalla

posizione che ha e non viene sfruttata finché il sasso non cade. Si può dire

quindi che il sasso possiede un’energia potenziale o di posizione.

Quando si lascia cadere il

sasso, questo, precipitando sull’asse, compie un lavoro in quanto il movimento

di caduta gli dà l’energia necessaria. Diciamo quindi che esso possiede

un’energia cinetica o di movimento.

L’energia potenziale è

quindi l’energia posseduta da un corpo in quiete e dipende dalla sua

posizione.

Un sasso posto in bilico sopra

a un muro, l’elastico di una fionda, una molla schiacciata o l’acqua

trattenuta in una diga possiedono energia potenziale.

L’energia cinetica è

l’energia che ha un corpo in movimento e dipende quindi dalla sua velocità.

Un’automobile

in corsa, il vento che soffia, l’acqua che precipita a valle, la molla che

scatta possiedono energia cinetica.

Un’automobile

in corsa, il vento che soffia, l’acqua che precipita a valle, la molla che

scatta possiedono energia cinetica.

L’energia potenziale e

cinetica sono due aspetti dell’energia meccanica, ma esistono altre forme

sotto cui si manifesta l’energia, intesa come capacità di compiere un lavoro

: energia muscolare, energia eolica, energia idrica, energia chimica, energia

elettrica, energia termica, energia nucleare.

La maggior parte dell’energia

esistente sulla terra è dovuta all’energia del sole che arriva sotto forma di

energia luminosa ed energia termica. L’energia del sole è detta fonte

primaria d’energia perché non deriva da altre fonti d’energia.

La principale fonte di energia

utilizzata dall’uomo nell’antichità fu quella muscolare umana e animale,

infatti, per molto tempo gran parte del lavoro fu svolto dagli animali domestici

e da schiavi. Ma già’ allora l’uomo seppe sfruttare altre forme di energia:

la legna fornì il calore necessario per scaldarsi, cucinare e lavorare i

metalli, l’energia del vento rese possibile viaggiare con navi a vela.

Col tempo l’uomo imparò a

costruirsi attrezzi e macchine che migliorarono il rapporto tra energia spesa e

risultato ottenuto: la leva , la carrucola, ecc.

Durante il medioevo e il

rinascimento si ha una svolta nel rapporto tra energia ed attività umane.

L’aumento dei traffici determina la specializzazione delle produzioni e

un miglioramento delle condizioni generali. L’impiego del mulino ad acqua sarà

determinante per lo sviluppo di settori quale quello tesile e siderurgico.

La vera rivoluzione del modello

di utilizzo delle fonti d’energia si ha con l’invenzione della macchina a

vapore, che permetterà la trasformazione dell’energia termica in energia

meccanica. È proprio questa scoperta che segnerà l’inizio della nuova

produzione industriale e della diversa organizzazione del lavoro, che tenderà

sempre più a concentrarsi nella fabbrica. La macchina a vapore, nel campo dei

trasporti pose le basi per la grande espansione di traffici e commerci.

L’era del petrolio inizia

solo alla fine dell’ottocento con la scoperta del motore a combustione interna

alimentato a benzina. La diffusione del motore a scoppio determinò il rapido

declino della macchina a vapore e il forte impulso per la ricerca dei

combustibili liquidi derivanti dal petrolio, fonte fino allora trascurata e che

divenne di primaria importanza.

Sempre nella seconda metà

dell’ottocento si conosce una nuova fonte di energia, grazie alle scoperte

sull’elettricità e alla messa a punto di tecniche per la produzione

d’energia elettrica. Verso la fine del secolo con l’invenzione delle turbine

e degli alternatori si costruiscono le prime centrali elettriche e presto

l’energia fu utilizzata per tantissimi usi domestici ed industriali. Questa

fonte di energia ha il vantaggio di potere essere trasportata anche a grandi

distanze e ciò ha consentito lo sviluppo di nuovi impianti e nuove tecnologie

nei più svariati settori industriali.

Infine nei primi decenni del

novecento viene scoperta l’energia atomica, il primo reattore nucleare fu

messo a punto nel 1942 a Chicago dal fisico Enrico Fermi e dai suoi

collaboratori. Le prime applicazioni dell’energia nucleare furono militari ma

negli anni seguenti si sviluppò anche la ricerca per impieghi pacifici.

Tutto ciò che, con opportuni

procedimenti, può fornire energia con cui produrre lavoro è detto fonte di

energia.

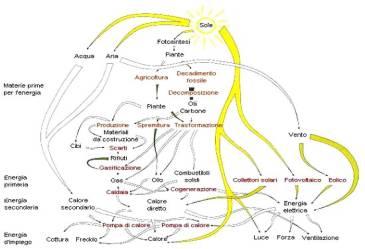

Fonte primaria d’energia è

il sole, ma sono fonti di energia anche i combustibili fossili, l’acqua , il

vento, il calore interno della terra, il mare e la biomassa.

Le fonti energetiche si possono

suddividere in fonti non rinnovabili e rinnovabili.

Quelle non rinnovabili sono

presenti in natura in grandissima quantità, sono soggette alla massiccia

utilizzazione da parte dell’uomo e quindi sono destinate ad esaurirsi. Le

fonti più sfruttate sono : legno carbone, metano, petrolio, uranio.

Le

fonti energetiche rinnovabili sono legate ad elementi naturali: acqua ,vento,

sole ecc, e in quanto tali sono inesauribili.

Le

fonti energetiche rinnovabili sono legate ad elementi naturali: acqua ,vento,

sole ecc, e in quanto tali sono inesauribili.

Energia geotermica

Manifestazione dei fenomeni interni alla superficie terrestre in forma di

calore, eventualmente convertibile in altre forme di energia, direttamente

utilizzabili dall’uomo. All’inizio degli anni Settanta, in coincidenza con

la crisi petrolifera, e negli anni seguenti, a causa dei vari insuccessi degli

impianti di produzione di energia nucleare, la possibilità di generare energia

elettrica sfruttando il calore interno della Terra sembrava uno dei metodi più

promettenti fra le cosiddette fonti energetiche alternative. La realizzazione

pratica del principio, però, si è mostrata meno immediata e conveniente di

quanto creduto, e oggi si tende piuttosto a considerare l’energia geotermica

come una fonte integrativa di energia: non in grado di rimpiazzare del tutto

altre fonti, ma comunque molto conveniente in alcune situazioni e soprattutto

assai sicura dal punto di vista ambientale.

La presenza di manifestazioni

geotermiche era già nota agli Etruschi e ai Romani; tracce di acido borico sono

state rinvenute negli smalti usati per la decorazione di ceramiche etrusche,

mentre dal Medioevo è documentato l’utilizzo dei minerali deposti da soffioni

e lagoni per la coloritura dei tessuti e la preparazione di medicinali. Nel 1777

il chimico tedesco Franz Höfer, direttore delle spezierie granducali, scoprì

nelle acque fangose dei lagoni la presenza di acido borico, di cui si iniziò a

studiare la possibilità di utilizzo nell’industria (saldatura, invetriatura

delle ceramiche) e in farmacia.

Nel 1818 la ditta Larderel,

fondata da François-Jacques de Larderel, impiantò presso Montecèrboli una

fabbrica per lo sfruttamento su vasta scala delle acque boriche. Nello stesso

periodo de Larderel iniziò la perforazione dei primi pozzi per aumentare la

produzione di acqua e vapore, e poco dopo ebbe l’idea geniale di utilizzare lo

stesso vapore naturale per riscaldare le caldaie in cui avveniva la

concentrazione della soluzione borica. Il vapore veniva captato per mezzo di un

duomo in muratura, chiamato “lagone coperto”, costruito sopra le

manifestazioni naturali e quindi convogliato alle caldaie di concentrazione. In

riconoscimento della sua opera, nel 1846 il granduca Leopoldo II imponeva allo

stabilimento il nome di Larderello.

Nel 1904 il conte Ginori

sperimentò l’utilizzo delle forze endogene per la produzione di energia

elettrica; l’anno successivo entrò in funzione il primo impianto di

produzione. A partire dagli anni ’80 del Novecento è stato avviato

dall’Enel un programma di rinnovamento delle centrali su una vasta area che

arriva sino alle pendici dell’Amiata, mentre Larderello si è andato

qualificando come primario centro di ricerca sugli utilizzi, non esclusivamente

elettrici, dell’energia geotermica.

La presenza di acido borico

nella zona delle Colline Metallifere in Toscana fu scoperta verso la fine del

XVIII secolo. Nel secondo decennio dell’Ottocento si avviò lo sfruttamento

industriale della risorsa, che venne utilizzata anche per la produzione di

energia elettrica a partire dal 1904.

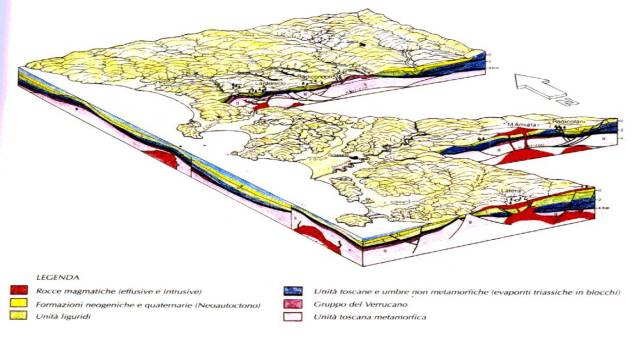

I campi geotermici localizzati nella fascia tirrenica della Toscana centro-meridionale sono l’esito di processi geodinamici di tipo compressivo e distensivo succedutesi negli ultimi 30 milioni di anni. Il primo pozzo geotermico, profondo pochi metri, fu perforato nel campo di Larderello nel 1832, ma solamente nel 1926 i pozzi raggiunsero il serbatoio carbonatico. Da allora sono stati esplorati centinaia di pozzi molti dei quali tuttora attivi.

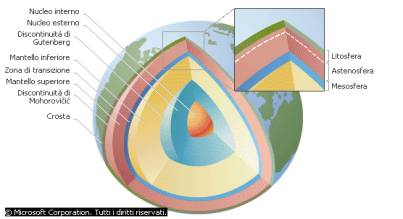

Struttura interna della Terra

La Terra è costituita da una serie di strati di

natura chimica e fisica diversa, che si sono formati nelle prime fasi della

storia geologica del pianeta: la massa di materiale fuso originaria a poco a

poco iniziò a raffreddarsi, mentre gli elementi più pesanti cadevano per

gravità verso il centro e i più leggeri si portavano in superficie. In base ai

dati raccolti soprattutto attraverso metodi sismografici, risulta oggi che:

LA CROSTA

rappresenta lo strato più superficiale della Terra. Il suo spessore misura, in

media,35 Km. con oscillazioni minime di 4-5 Km, sotto gli oceani, e oscillazioni

massime di 70 Km., in corrispondenza delle più alte catene montuose

continentali. Nella crosta , si distinguono la crosta

continentale, cioè le terre emerse, e la costa oceanica, cioè quella parte di crosta che forma il fondo

degli oceani. La prima è molto più spessa della seconda, che è invece più

densa, più omogenea e di più recente formazioni.

IL MANTELLO Sotto la crosta terrestre, si trova, il mantello che giunge

fino ad una profondità di 2900Km ed occupa più dell’80% del volume

complessivo della Terra. Esso è separato dalla crosta terrestre dalla discontinuità di Mohorovicic, detta più semplicemente discontinuità

di Moho, in corrispondenza della quale le onde sismiche subiscono una brusca

variazione di velocità, segnalando così il passaggio a strati rocciosi

caratterizzati da maggior densità. Il mantello viene suddiviso in mantello superiore e mantello

inferiore.

Il mantello superiore presenta strati rocciosi in

parte solidi e in parte semifluidi .Il mantello inferiore, invece, è

internamente allo stato solido.

IL NUCLEO

costituisce la parte centrale della Terra; esso è una sfera interna e

concentrica al mantello con un raggio di circa 3470 Km , con un volume pari al

16% del volume del globo terrestre, posta a 2900 Km di profondità. Il nucleo è

separato dal mantello dalla discontinuità di Gutenberg, in corrispondenza della

quale si evidenzia un ulteriore aumento della densità delle rocce. Nonostante

la composizione chimica del nucleo non sia ancora del tutto certa, gli

scienziati ritengono che esso sia costituito da materiali molto pesanti come

ferro e nichel. Alla profondità di 5170 km, i dati sismici rilevano il

passaggio da un nucleo esterno liquido, a un nucleo interno solido.

L’esistenza di calore all’interno della terra è

reso evidente da fenomeni ben noti, quali i vulcani, i geysers e le fumarole,

distribuiti sulla superficie terrestre secondo fasce geografiche ben

delineate e contraddistinte dal punto di vista geologico

La

possibilità pratica di sfruttare l'enorme quantità di calore contenuta nella

terra è legata alla condizione che si concentrino in una stessa area sia la

fonte di calore, che la copertura impermeabile e che in quella zona si instauri

anche una circolazione profonda di acqua meteorica.

Si forma così un campo geotermico,

all’interno del quale si possono trovare, a seconda della temperatura e della

pressione esistenti, vapore oppure acqua, sempre accompagnati da quantità

variabili di gas e di sali minerali.

Perché

si realizzi un serbatoio ideale di energia geotermica, nel sottosuolo debbono

verificarsi alcune particolari condizioni: anzitutto la presenza, a profondità

relativamente scarsa, di una adeguata sorgente di calore, come ad esempio una

sacca di magma in via di raffreddamento. La seconda condizione è data

dall’abbondanza di acqua in formazioni rocciose permeabili a diretto contatto

con la fonte di calore: l’acqua è infatti l’indispensabile mezzo

intermediario per convogliare il calore in superficie. Terza condizione è la

presenza di un "coperchio" di rocce impermeabili che sigilli il

sistema, in modo da impedire la dispersione del calore, favorendone l’accumulo

all’interno del giacimento stesso. Attingendo alle acque del giacimento

geotermico per mezzo di pozzi, si ha un’erogazione violenta in superficie di

vapore surriscaldato che può essere impiegato direttamente per azionare turbine

di generatori elettrici. Sono questi i cosiddetti sistemi geotermici ad alta

temperatura dove in essi si possono raggiungere sono assai elevate. Il sistema

di Larderello, in Toscana, presenta temperature di 260 °C, mentre nell’area

dei Campi Flegrei, in Campania, si raggiungono addirittura i 400 °C, la più

alta temperatura finora registrata in un sistema geotermico.

La produzione

d’energia elettrica mediante questo tipo di fonte alternativa avviene in tre fasi :

studio idrogeologico e morfologico del terreno,

reperimento della fonte mediante perforazione del

bacino di contenimento,

sfruttamento dell’energia cinetica del fluido

reperito.

Agli albori della ricerca del fluido endogeno, non vi

era necessità di adottare pratiche di studio del terreno, perché la tecnologia

di perforazione non permetteva di raggiungere grandi profondità e il vapore in

queste zone fuoriusciva in modo quasi naturale e spontaneo.

Con il passare del tempo questo studio è risultato

di vitale importanza, per vari motivi fra cui i costi di realizzazione delle

opere di costruzione dei cantieri di perforazione, delle condotte di trasporto

del fluido e delle centrali geotermiche per la produzione d’energia elettrica.

La prima fase

è così affrontata:

mediante l’ausilio del satellite è stata

controllata la mappa delle temperature della crosta terrestre ( operazione effettuata una sola volta dopo

l’avvento dei satelliti ), individuando cosi le zone dove le protuberanze

magmatiche si avvicinano maggiormente alla crosta terrestre, Dopo di che lo

studio si trasferisce sul campo detto ”geotermico”

direttamente sulla zona da prendere in considerazione mediante una ricerca

effettuata da ditte specializzate, tipo la francese C & G che si avvale

della tecnologia della propagazione delle onde sismiche sul suolo, mi spiego

meglio: viene circoscritta una zona, dove si presume che vi possa essere

eventuale bacino geotermico (area d’alcuni km.²) da geofoni calati nel

terreno per mezzo di tubi che arrivano ad una profondità di circa 3 mt. Al

centro di quest’ipotetico cerchio vengono

posti dei grossi macchinari, che producono onde sismiche artificiali. Il

risultato sarà una mappatura del terreno in base alla permeabilità fonetica di

questo, che elaborandola con programmi specifici ci porta a capire la morfologia

del sottosuolo dell’area presa in esame fino a svariati metri di profondità.

Per quanto

riguarda la seconda fase (reperimento della fonte d’energia) il procedimento è il seguente:

vengono eseguite le opere civili, riguardanti la costruzione della postazione

dove avrà luogo la perforazione del campo geotermico, costruendo il piano in

calcestruzzo, ove verrà alloggiato l’impianto di perforazione, le vasche di

contenimento dei residui della perforazione, l’area adibita alla sistemazione

dei container per accogliere il personale durante l’operazione di

perforazione.

Dopo di che viene montato il cantiere di perforazione

Ultimato il montaggio dell’impianto, viene iniziata

la perforazione il detrito che si forma durante la perforazione viene portato in

superficie mediante il fluido di perforazione (che è composto da acqua e

argilla disidratata e macinata finemente detta “bentonite”, vedi schema)e qui viene separato da macchinari

chiamati “vibrovagli”, e

accumulato in luoghi di stoccaggio per poi essere smaltito come materiale

riutilizzabile.

In fasi ben determinate il foro cosi ottenuto, è

incamiciato con tubi d’acciaio avvitati l’un con l’altro e poi ancorati

alla formazione del terreno mediante malta cementizia, con l’aumentare della

profondità, questa tubazione diviene più piccola di diametro e più grossa di

spessore tutto questo per ottemperare alle necessità delle tenute idriche,

delle resistenze meccaniche e fisico-chimiche a cui i tubi saranno sollecitati

una volta raggiunto il bacino e messo in produzione il pozzo.

Fase 3 : sfruttamento

dell’energia cinetica del fluido reperito

Una volta verificato i parametri del vapore trovato, in base a vari

analisi, che la nostra unita LABORATORIO esegue, viene iniziato l’opera di

costruzione delle tubazioni (vapordotti) per il trasporto fino alla centrale

geotermoelettrica

Sistemi

geotermici a media e bassa temperatura

Esistono anche sistemi geotermici a media o bassa temperatura (inferiore a 160

°C). Questi non possono essere sfruttati direttamente per la produzione di

energia elettrica; tuttavia il fluido geotermico naturale serve a fare evaporare

un fluido secondario a basso punto di ebollizione che a sua volta aziona i

generatori. In questi casi, però, i rendimenti finora raggiunti sono stati

piuttosto bassi. Le acque calde sotterranee possono comunque essere sfruttate

per una serie di altri usi diversi dalla produzione di elettricità. Il più

ovvio di essi è la distribuzione per il riscaldamento di alloggi o di serre di

coltivazione. In Francia, nella regione di Parigi, si sono ottenuti i migliori

risultati di questo tipo, con una rete di riscaldamento per oltre 20.000

alloggi.

Energia eolica

Energia

eolica Espressione che letteralmente indica l'energia cinetica posseduta dai

venti, ovvero dalle masse d'aria in movimento nell'atmosfera, ma che viene

comunemente utilizzata anche per indicare l'energia, elettrica o meccanica, che

può venire prodotta da questa, dopo conversione mediante un apparecchio

opportuno. Tale energia risulta dalla forza esercitata dal vento sulle pale di

un'elica, montata su un albero rotante, che a sua volta è collegato a sistemi

meccanici, che possono servire per macinare il grano o per pompare l'acqua, o a

un aerogeneratore, che trasforma l'energia meccanica in elettrica.

Energia

eolica Espressione che letteralmente indica l'energia cinetica posseduta dai

venti, ovvero dalle masse d'aria in movimento nell'atmosfera, ma che viene

comunemente utilizzata anche per indicare l'energia, elettrica o meccanica, che

può venire prodotta da questa, dopo conversione mediante un apparecchio

opportuno. Tale energia risulta dalla forza esercitata dal vento sulle pale di

un'elica, montata su un albero rotante, che a sua volta è collegato a sistemi

meccanici, che possono servire per macinare il grano o per pompare l'acqua, o a

un aerogeneratore, che trasforma l'energia meccanica in elettrica.

L'energia eolica è una fra le più antiche forme di energia: i persiani

utilizzavano turbine eoliche ad asse verticale già nel VII secolo: servivano a

irrigare i terreni coltivati e a macinare il grano. In origine, la ruota che

sosteneva le pale dell'elica era orizzontale, fissata su un albero verticale. Il

sistema, benché poco efficace, si diffuse in Cina e in gran parte dell'Oriente,

e apparve in Europa, inizialmente in Francia e in Inghilterra, all'inizio del

XII secolo.

MULINI

A VENTO

I mulini a vento si sono diffusi in Europa durante il XIV secolo, innanzitutto

nei Paesi Bassi. Si componevano di una torre in pietra, sormontata da un tetto

rotante in legno, che sosteneva l'albero e la parte superiore del sistema a

ingranaggi del mulino. Dal tetto fuoriusciva un albero orizzontale, sul quale

era fissata una grande elica, composta da quattro o otto pale. I sostegni in

legno delle ali erano generalmente ricoperti in tela, o forniti di banderuole in

legno. La potenza dell'albero rotante era trasmessa da un sistema di ingranaggi

e di alberi secondari alla macina, che si trovava ai piedi della costruzione.

Le ali a ventaglio furono una

delle prime migliorie apportate ai mulini a vento, di modo che la superficie

delle pale si trovasse sempre sotto vento. Verso la fine del Settecento si

diffuse l'uso di ricoprire le pale con delle alette in legno, la cui apertura

poteva essere comandata automaticamente o manualmente: in questo modo, la

velocità di rotazione del rotore veniva resa quasi indipendente dalla velocità

del vento. Uno dei miglioramenti introdotti in tempi più moderni fu un sistema

di frenaggio per arrestare la rotazione delle pale.

LA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Le turbine eoliche iniziarono a essere utilizzate per la produzione di

elettricità verso la fine del XIX secolo, in Danimarca, dove sono ancora oggi

largamente diffuse: funzionavano da piccoli generatori per fornire elettricità

a ristrette comunità rurali. Negli anni Trenta, con la diffusione delle linee

elettriche di trasporto, furono costruite turbine di potenza maggiore, che

potevano rifornire di energia zone più vaste.

Le macchine più diffuse erano quelle ad asse verticale; rivelatesi poco efficaci, vennero gradualmente soppiantate da quelle ad asse orizzontale. Recentemente tuttavia il sistema ad asse verticale è stato ripreso e perfezionato, ed è oggi utilizzato per turbine che producono una potenza elettrica inferiore a 50 kW.

AEROGENERATORI

I moderni aerogeneratori sono basati sullo stesso principio dei motori eolici

del passato, ovvero sullo sfruttamento dell'energia cinetica del vento per far

girare le pale di un rotore, secondo le leggi dell'aerodinamica, ma le loro

caratteristiche costruttive, e quindi il loro aspetto esteriore, ne differiscono

sensibilmente.

I due tipi principali di aeromotore si distinguono per la direzione dell'asse

del rotore, che può essere orizzontale o verticale. Quelli ad asse orizzontale,

che somigliano di più ai tradizionali mulini a vento, sono sistemati alla

sommità di un'alta torre e da lì azionano, mediante una trasmissione a ruote

dentate, l'albero del generatore di corrente collocato nell'interno, a livello

del terreno. Il diametro del rotore, generalmente a tre pale profilate come

quelle di un'elica aerea, può variare da poco più di un metro a cinque metri.

In alcuni modelli, il passo delle pale può essere variato per controllare la

velocità di rotazione, fino all'arresto del rotore in caso di vento eccessivo.

Un sistema direzionale che sfrutta il principio della banderuola mantiene

controvento il piano del rotore.

Di

regola, i moderni aerogeneratori entrano in azione quando la velocità del vento

si avvicina ai 20 km/h, esprimono il massimo rendimento fra 40 e 50 km/h, e si

disattivano intorno ai 110 km/h. Il problema maggiore che deve affrontare la

produzione di energia eolica, infatti, è la naturale incostanza dei venti, che

si traduce in un funzionamento discontinuo degli aerogeneratori. Per questo

motivo, sono ritenute adatte all'installazione di aerogeneratori soltanto le

località caratterizzate da una velocità media annua del vento di almeno 21

km/h.

Di

regola, i moderni aerogeneratori entrano in azione quando la velocità del vento

si avvicina ai 20 km/h, esprimono il massimo rendimento fra 40 e 50 km/h, e si

disattivano intorno ai 110 km/h. Il problema maggiore che deve affrontare la

produzione di energia eolica, infatti, è la naturale incostanza dei venti, che

si traduce in un funzionamento discontinuo degli aerogeneratori. Per questo

motivo, sono ritenute adatte all'installazione di aerogeneratori soltanto le

località caratterizzate da una velocità media annua del vento di almeno 21

km/h.

Più efficienti, perché potenziano l'energia del vento e quindi sviluppano una

potenza maggiore, sono gli aeromotori ad asse verticale. Sono costituiti da un

involucro cilindrico fisso, percorso da fessure longitudinali, attraverso le

quali passa il flusso d'aria, e da un rotore coassiale con il generatore di

corrente. Le fessure sono accoppiate ad alette orientabili che regolano il

flusso d'aria, aprendosi solo dalla parte da cui soffia il vento.

L'energia eolica rappresenta

una valida alternativa alle fonti non rinnovabili, ad esempio il petrolio, e

soprattutto non produce inquinamento ambientale.

LE

CENTRALI EOLICHE

Il 2% dell'attuale produzione di energia elettrica della Danimarca proviene da

aerogeneratori, e lo stesso vale per la California. Le pochissime centrali

eoliche italiane generano una potenza pari a circa 50 MW, una minima parte dei

3000 MW installati a tutt'oggi nel mondo. Nei prossimi anni, la produzione di

energia elettrica dal vento in Italia dovrebbe salire a 400 MW, ottenuti da

installazioni a opera dell'ENEL, cui dovrebbe sommarsi una quantità analoga di

potenza prodotta con installazioni private. Gli esperti stimano che, alla metà

del XXI secolo, oltre il 10% dell'energia elettrica prodotta nel mondo sarà

ottenuta da aerogeneratori.

L’ENERGIA DELLE MAREE

Fenomeno ciclico

E' caratterizzato dal periodico oscillare del

livello marino con alternanza di flusso l'alta

marea e di riflusso, la bassa marea.

L'ampiezza delle maree è poco rilevante in mare aperto, mentre assume valori

anche notevoli sulle coste oceaniche.

E' caratterizzato dal periodico oscillare del

livello marino con alternanza di flusso l'alta

marea e di riflusso, la bassa marea.

L'ampiezza delle maree è poco rilevante in mare aperto, mentre assume valori

anche notevoli sulle coste oceaniche.

L'ampiezza delle maree

Questa è legata al diverso profilo delle coste e

alla presenza di fondali più o meno profondi. In prossimità di golfi lunghi e

stetti, la massa d'acqua che avanza, subisce un rigonfiamento per la

compressione determinata dalla presenza di fondi meno profondi e di coste che si

restringono progressivamente.

Le causeL'attrazione che i corpi celesti esercitano sulla

Terra e la forza centrifuga, dovuta al moto di rotazione del sistema Terra-Luna,

sono i fattori più significativi che determinano il periodico oscillare delle

acque. L'attrazione gravitazionale fa sì che le masse d'acqua terrestri siano

attratte dal Sole e dalla Luna. Questo spiega però solo un flusso e un solo

riflusso al giorno, l'altra onda di marea è determinata dalla forza centrifuga,

causata dalla rotazione del sistema Terra-Luna che agisce sulla massa fluida.

Quindi, se abbiamo alta marea in un particolare punto del globo terrestre,

abbiamo alta marea anche al suo antipodo.

Maree vive e morte

L'ampiezza delle maree è causata in maggior modo dalla Luna, infatti essa

esercita un'attrazione tre volte superiore a quella esercitata dal Sole.

L'ampiezza delle maree è causata in maggior modo dalla Luna, infatti essa

esercita un'attrazione tre volte superiore a quella esercitata dal Sole.

Le maree vive ci sono quando il Sole e la Luna sono in fase di congiunzione o di

opposizione, quindi sommano la loro forza d'attrazione e si hanno maree di

massima ampiezza.

Le maree morte avvengono quando la Luna e il

Sole sono in quadratura e formano con la Terra un angolo di 90°; le loro azioni

attrattive si contrastano a vicenda e si hanno maree più deboli.

Le maree morte avvengono quando la Luna e il

Sole sono in quadratura e formano con la Terra un angolo di 90°; le loro azioni

attrattive si contrastano a vicenda e si hanno maree più deboli.

L’ENERGIA

DELLE MAREE:

Già nell’antichità si cercò di sfruttare questo tipo di energia, mediante

la costruzione di "mulini a marea". L’acqua veniva raccolta, durante

il flusso, in un piccolo bacino, che veniva in seguito chiuso con una paratia.

Al momento del deflusso l’acqua veniva convogliata attraverso un canale verso

una ruota che muoveva una macina. Oggi esistono diversi progetti di sfruttamento

delle maree, che comportano metodi diversi di sfruttamento dell’energia:

§

sollevamento

di un peso in contrapposizione alla forza di gravità;

§

compressione

dell’aria;

§

movimento

di ruote a pale;

§

riempimento

di bacini e successivo svuotamento immesso in turbine.

Quest’ultimo sembra dare i migliori risultati, sul

reale impiego. Ma il problema più importante resta comunque, quello delle maree

che pur seguendo le fasi lunari e solari (in un certo senso prevedibili) non

sempre coincidono con la richiesta i tempi di produzione. Infatti nei giorni di

assenza di movimento d’acqua la produzione di elettricità cesserebbe. In

Francia nei pressi di Saint Malo esiste un grosso impianto di questo genere.

L’ENERGIA

DEL MOTO ONDOSO: Potenzialmente l’energia delle onde potrebbe contribuire

in modo significativo al fabbisogno di energia, essa è infatti una valida

sorgente di energia soprattutto nei paesi prospicienti all’oceano. In

Inghilterra sono stati brevettati oltre 350 progetti per l’estrazione

dell’energia dalle onde il "Braccio Galleggiante o Anatra" e quello

delle "Pompe a Stantuffo situate su zattere galleggianti" sino ad oggi

sono i più efficaci. E’ necessario quindi studiare nuovi progetti per rendere

sfruttabile questa significativa fonte di energia.

L’ENERGIA

DEL MOTO ONDOSO: Potenzialmente l’energia delle onde potrebbe contribuire

in modo significativo al fabbisogno di energia, essa è infatti una valida

sorgente di energia soprattutto nei paesi prospicienti all’oceano. In

Inghilterra sono stati brevettati oltre 350 progetti per l’estrazione

dell’energia dalle onde il "Braccio Galleggiante o Anatra" e quello

delle "Pompe a Stantuffo situate su zattere galleggianti" sino ad oggi

sono i più efficaci. E’ necessario quindi studiare nuovi progetti per rendere

sfruttabile questa significativa fonte di energia.

L'immensa riserva energetica offerta dal mare (oltre

il 70% della superficie terrestre è occupata da distese oceaniche con una

profondità media di 4000 m) si presta ad essere sfruttata principalmente in

diversi modi. Infatti oltre al calore dovuto al gradiente termico (differenza di

temperatura tra due punti), il mare possiede energia cinetica per la presenza di

correnti marine, delle onde e delle maree. Là dove c'è un'ampia escursione tra

alta e bassa marea è possibile ipotizzare la costruzione di una centrale

maremotrice. Scegliendo opportunamente il luogo, in modo da avere un ampio

bacino e maree di ampiezza di qualche metro è possibile utilizzare questa

energia di movimento che viene fornita gratis. Sulle coste del Canada, o su

quelle affacciate sul canale della Manica si raggiunge un dislivello di marea

che raggiunge gli 8-15 m; invece nel mediterraneo le escursioni di marea

superano appena i 50 cm. In generale lo sfruttamento delle maree per produrre

energia elettrica è poco efficace; finora sono stati costruiti due soli

impianti di questo tipo: il più importante si trova sull'estuario della Rance

in Bretagna (Francia), e ha una potenza di 240 MW, l'altro è in Russia.

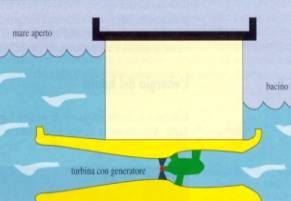

L’ acqua affluisce e defluisce in un bacino di alcuni chilometri

quadrati, passando attraverso una serie di tunnel nei quali, acquistando velocità

fa girare delle turbine collegate a generatori (alternatori).

Durante la bassa marea l'acqua del bacino defluisce verso il mare aperto,

mettendo in rotazione la turbina; quando il livello del mare comincia a salire e

l'onda di marea è sufficientemente alta si fa fluire l'acqua del mare nel

bacino e, la turbina si mette nuovamente in rotazione. Una particolarità di

questo sistema è la reversibilità delle turbine che perciò possono funzionare

sia al crescere che al calare della marea.

Il principio di funzionamento delle centrali

maremotrici è comunque molto simile a quello quelle delle

centrali idroelettriche.

ENERGIA

DA BIOMASSE

Le biomasse sono masse di materia organica; attraverso la fermentazione

possono diventare combustibili utili, offrendo all’uomo un’importante fonte

di energia rinnovabile. In base ai materiali adoperati si differenziano il tipo

di processo seguito e il tipo di combustione ottenuta.

I prodotti animali o vegetali possono essere utilizzati per produrre

energia, sia per combustione diretta come si fa bruciando la legna degli alberi,

sia indirettamente, mediante particolari processi di fermentazione o di

"digestione" anaerobica. Il principio attraverso il quale l'energia

raggiante del Sole si trasforma in energia contenuta in masse biologiche, o

biomasse, è quello stesso che nel lontano passato è stato alla base della

produzione delle immense masse che attualmente costituiscono i combustibili

fossili. Per quanto riguarda la produzione di biomasse, la conversione e la

fissazione dell'energia solare avvengono in natura attraverso un processo, la

fotosintesi, che, utilizzando l'energia dei fotoni solari, trasforma negli

organismi vegetali acqua e anidride carbonica in ossigeno e materiale organico

(combustibile) ad alto contenuto energetico. Per quanto riguarda l'utilizzo

delle biomasse, esiste una ricca serie di vegetali che, per fermentazione e

distillazione, possono dar luogo a gas e etanolo. Per esempio, la barbabietola o

la canna da zucchero forniscono alcol per fermentazione; i rifiuti animali e il

giacinto d'acqua possono fornire biogas (metano) sottoponendoli a fermentazione

mediante particolari microrganismi. La coltivazione intensiva di specie vegetali

a questo scopo è già stata intrapresa in Brasile in modo da produrre alcol da

miscelare alla benzina come carburante per le auto. In Italia, senza introdurre

squilibri nel campo agricolo, è stato possibile estendere la coltura della

barbabietola su una nuova superficie di 350.000 ettari in modo da ottenere

900.000 t di etanolo l'anno. Utilizzando poi insieme tutte le altre fonti

possibili, tra le quali i rifiuti urbani, si può arrivare a 2.300.000 t di

alcol all'anno, cifra che può essere largamente superata utilizzando le

sovrapproduzioni di uva e di frutta oggi destinate al macero.

I prodotti animali o vegetali possono essere utilizzati per produrre

energia, sia per combustione diretta come si fa bruciando la legna degli alberi,

sia indirettamente, mediante particolari processi di fermentazione o di

"digestione" anaerobica. Il principio attraverso il quale l'energia

raggiante del Sole si trasforma in energia contenuta in masse biologiche, o

biomasse, è quello stesso che nel lontano passato è stato alla base della

produzione delle immense masse che attualmente costituiscono i combustibili

fossili. Per quanto riguarda la produzione di biomasse, la conversione e la

fissazione dell'energia solare avvengono in natura attraverso un processo, la

fotosintesi, che, utilizzando l'energia dei fotoni solari, trasforma negli

organismi vegetali acqua e anidride carbonica in ossigeno e materiale organico

(combustibile) ad alto contenuto energetico. Per quanto riguarda l'utilizzo

delle biomasse, esiste una ricca serie di vegetali che, per fermentazione e

distillazione, possono dar luogo a gas e etanolo. Per esempio, la barbabietola o

la canna da zucchero forniscono alcol per fermentazione; i rifiuti animali e il

giacinto d'acqua possono fornire biogas (metano) sottoponendoli a fermentazione

mediante particolari microrganismi. La coltivazione intensiva di specie vegetali

a questo scopo è già stata intrapresa in Brasile in modo da produrre alcol da

miscelare alla benzina come carburante per le auto. In Italia, senza introdurre

squilibri nel campo agricolo, è stato possibile estendere la coltura della

barbabietola su una nuova superficie di 350.000 ettari in modo da ottenere

900.000 t di etanolo l'anno. Utilizzando poi insieme tutte le altre fonti

possibili, tra le quali i rifiuti urbani, si può arrivare a 2.300.000 t di

alcol all'anno, cifra che può essere largamente superata utilizzando le

sovrapproduzioni di uva e di frutta oggi destinate al macero.

Termodistruzione: l'energia che nasce dai rifiuti

La produzione di rifiuti urbani in Italia è

cresciuta, dal 1994 ad oggi, del 3% in peso e del 4% in volume e tutto fa

pensare che questo trend non cambierà in modo sostanziale nei prossimi anni.

Con il Decreto Ronchi è stato introdotto il modello di gestione integrata che

tra le altre cose si pone come obiettivo il recupero attraverso il reimpiego ed

il riciclaggio allo scopo di ottenere materia prima dai rifiuti e utilizzazione

di questi come combustibile per produrre energia. Purtroppo queste intenzioni

sono rimaste solo sulla carta. La maggior parte dei rifiuti urbani (85%) sono

collocati in discarica, l'aliquota di rifiuto che viene riciclata o riusata

rimane sempre molto bassa ed la quantità che è termodistrutta è irrisoria.

Tutto ciò è derivato dalla arretratezza del sistema nazionale di gestione dei

rifiuti, dall'insufficienza dell'impiantistica di trattamento, recupero e

smaltimento. Per uscire da una situazione di continua emergenza e per una

corretta gestione del "problema rifiuti" la via obbligata è la

realizzazione di nuovi impianti di trattamento termico ed il sostanziale

incremento della percentuale di rifiuti da avviare al recupero energetico.

L'Italia, a tutt'oggi, nel campo della termodistruzione è il fanalino di coda

rispetto agli altri paesi industrializzati, sia come numero di impianti

installati che come potenzialità. Infatti, la percentuale di rifiuti urbani

incenerita in Italia rispetto agli altri paesi industrializzati é nettamente

inferiore. Questo perché la frazione più importante dei rifiuti finisce in

discarica. Dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale non esistono

motivazioni che possano contrastare lo sviluppo di tale tecnologia di

smaltimento. Le elevate performances del processo di combustione e l'affidabilità

che le tecnologie di depurazione dei fumi hanno raggiunto in questi ultimi anni,

fanno di questo tipo di tecnologia una sicura scelta dal punto di vista

ambientale ed economico. Infatti tale tecnica di smaltimento può centrare

alcuni importanti obiettivi tra cui: a) elevata riduzione in volume e in peso

del rifiuto; b) detossificazione del rifiuto; c) possibilità di recupero di

energia elettrica e/o termica. Con il solo processo di combustione, infatti, il

volume ed il peso dei rifiuti possono essere rispettivamente ridotti al 10% e

30% di quelli iniziali. Inoltre, si pensi, che da una tonnellata di rifiuti si

può ricavare la stessa energia di 200 Kg di petrolio. Non è una potenzialità

di poco conto, se si considera che i circa 27 milioni di ton/anno di rifiuti

urbani prodotti in Italia potrebbero sostituire fino a 5 milioni di tonnellate

di petrolio, per un valore economico di circa 3000-3500 miliardi di lire.

La produzione di rifiuti urbani in Italia è

cresciuta, dal 1994 ad oggi, del 3% in peso e del 4% in volume e tutto fa

pensare che questo trend non cambierà in modo sostanziale nei prossimi anni.

Con il Decreto Ronchi è stato introdotto il modello di gestione integrata che

tra le altre cose si pone come obiettivo il recupero attraverso il reimpiego ed

il riciclaggio allo scopo di ottenere materia prima dai rifiuti e utilizzazione

di questi come combustibile per produrre energia. Purtroppo queste intenzioni

sono rimaste solo sulla carta. La maggior parte dei rifiuti urbani (85%) sono

collocati in discarica, l'aliquota di rifiuto che viene riciclata o riusata

rimane sempre molto bassa ed la quantità che è termodistrutta è irrisoria.

Tutto ciò è derivato dalla arretratezza del sistema nazionale di gestione dei

rifiuti, dall'insufficienza dell'impiantistica di trattamento, recupero e

smaltimento. Per uscire da una situazione di continua emergenza e per una

corretta gestione del "problema rifiuti" la via obbligata è la

realizzazione di nuovi impianti di trattamento termico ed il sostanziale

incremento della percentuale di rifiuti da avviare al recupero energetico.

L'Italia, a tutt'oggi, nel campo della termodistruzione è il fanalino di coda

rispetto agli altri paesi industrializzati, sia come numero di impianti

installati che come potenzialità. Infatti, la percentuale di rifiuti urbani

incenerita in Italia rispetto agli altri paesi industrializzati é nettamente

inferiore. Questo perché la frazione più importante dei rifiuti finisce in

discarica. Dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale non esistono

motivazioni che possano contrastare lo sviluppo di tale tecnologia di

smaltimento. Le elevate performances del processo di combustione e l'affidabilità

che le tecnologie di depurazione dei fumi hanno raggiunto in questi ultimi anni,

fanno di questo tipo di tecnologia una sicura scelta dal punto di vista

ambientale ed economico. Infatti tale tecnica di smaltimento può centrare

alcuni importanti obiettivi tra cui: a) elevata riduzione in volume e in peso

del rifiuto; b) detossificazione del rifiuto; c) possibilità di recupero di

energia elettrica e/o termica. Con il solo processo di combustione, infatti, il

volume ed il peso dei rifiuti possono essere rispettivamente ridotti al 10% e

30% di quelli iniziali. Inoltre, si pensi, che da una tonnellata di rifiuti si

può ricavare la stessa energia di 200 Kg di petrolio. Non è una potenzialità

di poco conto, se si considera che i circa 27 milioni di ton/anno di rifiuti

urbani prodotti in Italia potrebbero sostituire fino a 5 milioni di tonnellate

di petrolio, per un valore economico di circa 3000-3500 miliardi di lire.